ここから本文です。

建造物の調査(6年度)

事業概要

調査の成果

ア 関連建造物の詳細調査

旧津田玄蕃邸(金沢城・兼六園管理事務所分室)の調査

・従来より指摘されていた玄関・式台廻りに加え、より内部においても、江戸期の様相を留めていることが判明した。

・柱・梁・長押・蟻壁長押・小屋組の束等について、部材の取付痕・仕上げ・番付の墨書等(組立番付・解体移築番付)の状況から、当初材(近世の部材)がそのまま用いられていると判断される部分が多く見つかった。

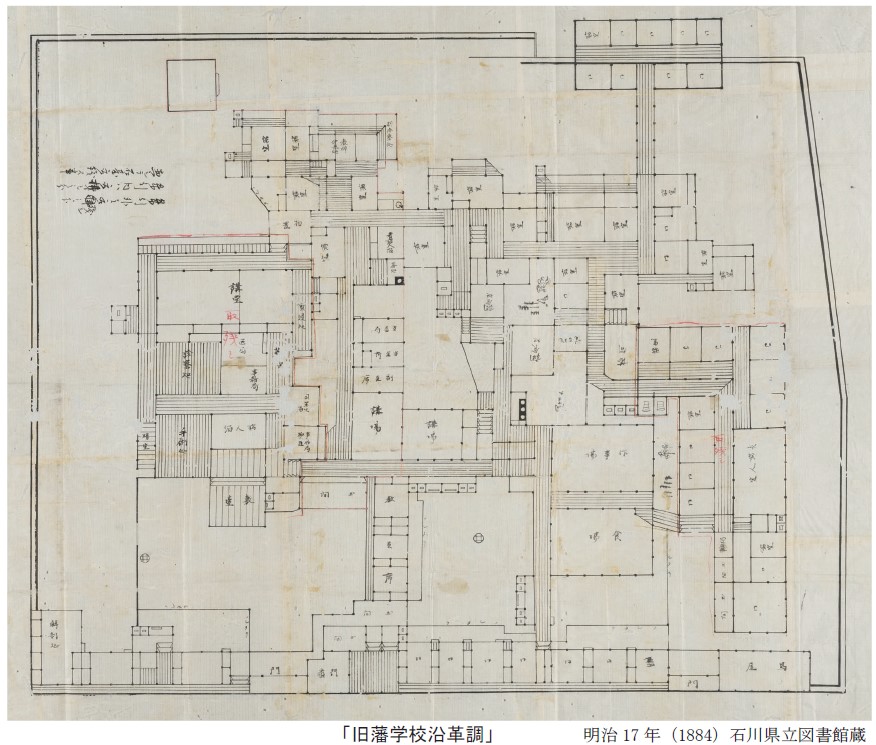

・明治17 年(1884)の医学館期の絵図(「旧藩学校沿革調」所収図、石川県立図書館蔵)は、大規模改造以前、旧津田玄蕃邸の敷地全体の建物が遺存していた段階のもので、当初材とした柱や蟻壁長押等の位置が一致し、描写の信憑性が高い。遺構を検証し、江戸期の部屋割りを考察するにあたり重要な参考資料となる。

・全国的にも上級武家邸宅の遺存例として貴重であり、金沢城二ノ丸御殿の特徴を検討する上でも重要である。

・令和6年12月25日 山崎幹泰氏(金沢工業大学)、海野 聡氏(東京大学)、戸石久徳氏(金沢職人大学校)、森田 守氏(金沢伝統建築設計)

・令和7年1月8日 伊東龍一(御殿空間専門委員会委員長)、小粥祐子(同専門委員会委員)

・令和7年2月13日 麓 和善(調査研究委員会委員)

イ 御殿事例調査

川越城本丸御殿、二条城二の丸御殿の現地確認調査

・令和6年12月3・4日 二条城二の丸御殿(同上)

<本丸御殿>

・内装・外装についての調査により、現存する古式な建具(近隣の武家屋敷から移された腰障子と、川越氷川神社から移設された襖)、外壁の下見板張り等について実測図を作成した。

<川越大師喜多院客殿・書院(いずれも国指定重要文化財・江戸城本丸御殿の遺構)>

・書院(「春日局化粧の間」)の実測・痕跡調査

*寺伝によれば、書院は寛永15年(1638)徳川家光の命により、江戸城紅葉山の御殿を移築したもの。非公開の書院(中)二階でも同様の調査を行った。

・客殿(「家光公誕生の間」等)内装の目視調査(寛永年間の移築と伝わる)。

<本丸御殿(江戸時代末期の桂宮家の御殿を明治26~27年に移築)>

・内部・外部(未公開の二階含む)共に予備的に調査。

・金沢城二ノ丸御殿と共通する床下通路を発見した。

<収蔵庫内>

・収蔵庫に所蔵される舞良戸等建具の実測調査。

お問い合わせ

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

同じ分類から探す